電波法って難しい?便利なスペアナの機能とは

無線機器の開発を進めると、必ず立ちはだかるのが「国内電波法への適合」という壁。「電波法って難しそう…」「測定ってどうやるの?」そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。実は私も同じ悩みを抱えていました。そこでこの記事では、電波法に基づく測定に関わるスペクトラムアナライザ(通称:スペアナ)の機能などを、かいつまんでご紹介します。

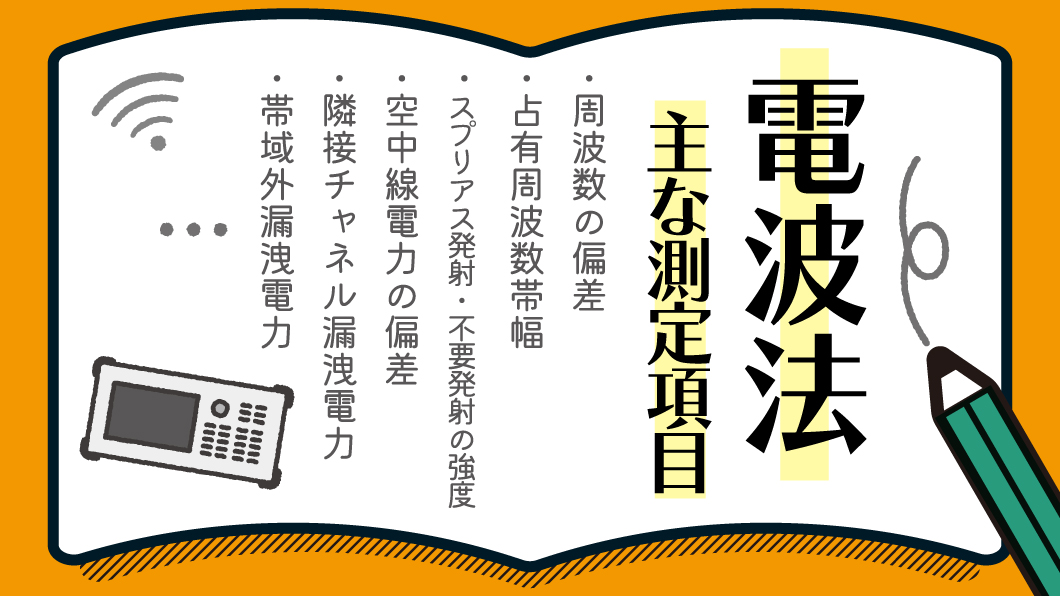

電波法における主な測定項目

電波法で規定される測定項目は、無線機器の種類により異なります。たとえば、5.2 GHz、5.3 GHz、5.6 GHzの周波数帯を利用する無線LAN機器では、次の測定項目が定められています。

- 周波数の偏差

- 占有周波数帯幅

- スプリアス発射・不要発射の強度

- 空中線電力の偏差

- 隣接チャネル漏洩電力

- 帯域外漏洩電力

- 送信バースト長

- キャリアセンス機能(DFS含む)

これらは、無線設備規則に基づいて評価されるもので、製品の技術基準適合を証明するために欠かせません。

知っていればいつか役立つスペアナに関するTips

周波数の偏差の測定

周波数偏差は、無線機器が使用する電波の周波数が、本来許容される周波数範囲からどれだけずれているかを表します。この測定では、たとえば無線機器から無変調波を送信して、スペアナの周波数カウンタ機能あるいは周波数カウンタで受信し評価します。測定確度は一般的に許容値の1/10以下が推奨されます。

占有周波数帯域の測定

無線信号を変調すると、周波数帯域幅が広がります。無線LANなどの信号ではチャネル間隔が規定されていますが、このチャネル間隔に関わる「占有周波数帯幅」は、電波の電力の99%が含まれる周波数の幅として定義されます。一般的なスペアナには、その周波数の幅を自動的に計算して表示する機能があるため、初心者でも手順に沿って安心して測定できるはずです。

スプリアス発射の測定

スプリアス発射とは、本来送信すべき周波数以外に意図せず放射される不要な電波のことで、無線機器が他の通信へ悪影響を与えないよう厳しく規制されています。あらかじめ決められた周波数の掃引区間ごとに、異なる測定パラメータでレベルピーク点を「掃引(探索)」し、見つけたピーク点に対してゼロスパンで「測定」するという手順が採られることがあります。実は、アンリツのシグナルアナライザでは、この「探索」と「測定」を便利に実行できる機能があります。

隣接チャネル漏洩電力の測定

隣接チャネル漏洩電力は、送信している隣のチャネルで意図せず強く放射される不要な電波のことです。これもスプリアス発射と同様に、無線機器が他の通信へ悪影響を与えないよう厳しく規制されています。一般的なスペアナには、あらかじめ測定条件を設定しておけば自動で測定できる機能が備わっていますので、初心者にも安心でしょう。

電波法で規定される測定項目とスペアナについて、簡単にお伝えしました。実際はやってみると疑問に思うことが多々出てきてしまうものです。アンリツでは、無線機器の種類によっては、電波法に関する測定方法の資料を用意していますので、必要な方はぜひ探してみてください。

無線LAN製品の国内電波法の概要紹介 - 5.2 GHz/5.3 GHz/5.6 GHz帯を使用する無線機 - (※PDFが直接開きます)

Webページの「製品紹介」に多数の資料を掲載しています。

シグナルアナライザ MS2830A

シグナルアナライザ MS2840A