CCDF機能の活用事例:非線形増幅器の評価

*1:Complementary Cumulative Distribution Function、相補累積分布関数

今回はこの機能を使った「非線形増幅器(以下、DUT*2)の評価時におけるトラブル解決方法」についてご紹介します。中級編の内容ですが、ぜひお付き合いください。

*2:Device Under Test、被測定物・被測定デバイス

●CCDFとは

はじめに「CCDFって何?」と思われる方は、こちらも合わせてご一読ください。

「CCDFとは?」<2021年12月号>

CCDF機能は、信号の平均電力(実効値)と瞬間電力の比および発生確率を確認する際に利用します。

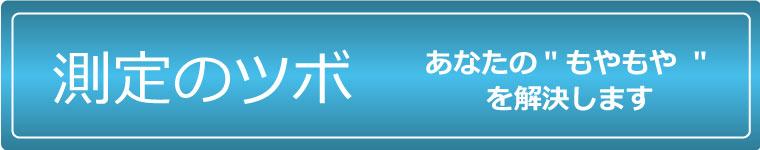

図1は横軸が電力、縦軸が電力比の発生確率(相補累積分布)のCCDFグラフの例です。

また、横軸は平均電力を基準(0dB)として瞬間電力と平均電力の差分を示し、最も差分が大きい値をクレストファクタと言います。

例えば、QAM*3やOFDM*4などの振幅変動のある変調方式注1の信号を評価する際にはCCDFでクレストファクタを確認しておくことを推奨します。

(注1)FM*5やGMSK*6などの変調方式では周波数は変化しますが振幅変動はありません。

つまり理論上は、平均電力と瞬間電力の差がないのでクレストファクタは0dBになります。

*3:Quadrature Amplitude Modulation、直交振幅変調

*4:Orthogonal Frequency Division Multiplexing、直交周波数分割多重方式

*5:Frequency Modulation、周波数変調

*6:Gaussian Minimum Shift Keying、ガウス最小偏移変調

●「非線形増幅器測定時におけるトラブル解決方法」

では、本題です。

あらためて、下記のケースで困った、という経験はありませんか?

ケース:

非線形増幅器の変調精度(EVM*7)や隣接チャネル漏えい電力比(ACLR*8)を評価する際に、信号発生器からDUTに同じ変調・電力の信号を入力しているはずなのに、DUTの出力特性に違いがある!?

*7:Error Vector Magnitude、エラーベクトル振幅

*8:Adjacent Channel Leakage Ratio、隣接チャネル漏えい電力比

このような場合、原因を見つけるために治具の接続部分のインピーダンスや使用しているケーブルの不具合などを疑ってあれこれ確認した、という方も多いと思います。

その原因判別の手段としてCCDFで評価することで解決するケースもあります。以下にその事例をご紹介します。

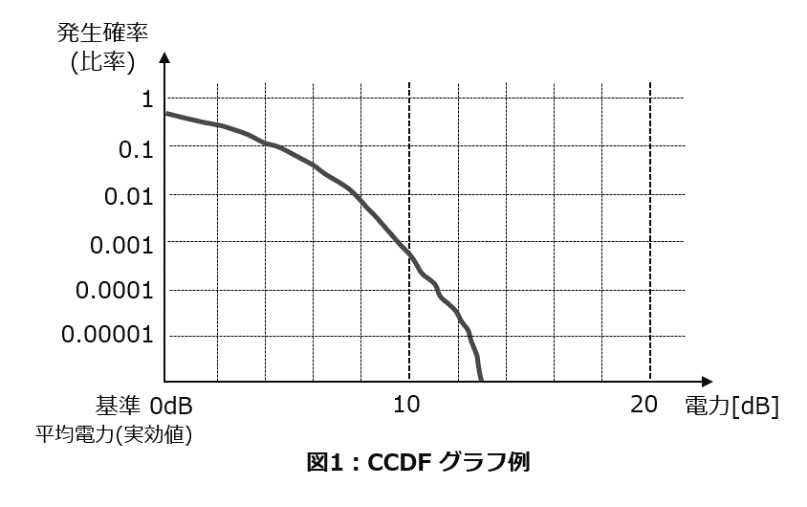

図2の測定系では、信号発生器からDUTに信号①と信号②(例:LTE×4チャネル)を同じ電力で入力します。

DUTの入力側のスペクトラムは一致して見えます。

(図2-a)しかしDUTの出力側のスペクトラムを見ると異なる結果になっています。(図2-b)

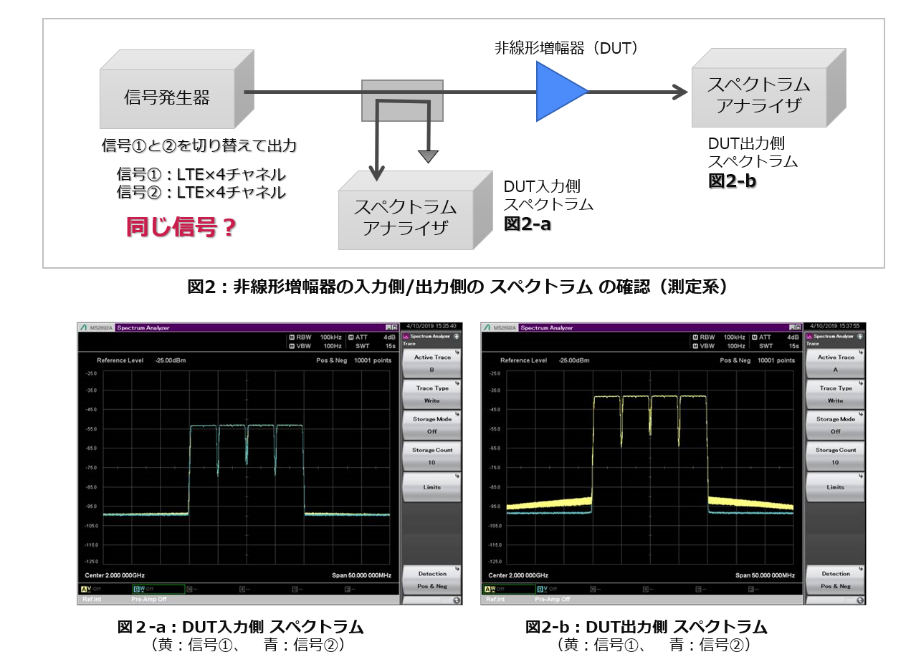

ここで、図3の測定系にてDUTの入力側のCCDFを評価します。

信号①(図3-a)に比べて信号②(図3-b)のクレストファクタが高いことが確認できます。

つまりDUTに入力している信号①と信号②は、クレストファクタが異なる信号であることが確認できます。

これはスペクトラムだけを見て判別することは困難です。

では、信号①よりも信号②の瞬間電力が高い理由はなんでしょう?

信号①②はどちらも1チャネルの信号をベースに4つのチャネルを合成しています。

信号②は同じ1チャネルの信号をベースにして周波数をずらしただけで4チャネルの信号として合成しています。

この場合、信号に含まれる瞬間電力の出現タイミングが同じなので、クレストファクタも増加します。

ちなみに信号①は、瞬間電力の出現タイミングが異なる1チャネルの信号を4つ合成して4チャネルにしています。

瞬間電力の出現タイミングが重ならないように合成することがポイントです。

このように、クレストファクタが異なる信号を使って非線形増幅器を評価すると、EVMやACLRの性能に差がでます。

最近の無線機は数MHz~数百MHzの広帯域な変調信号を扱うため、非線形増幅器の評価でも運用時に近い変調信号や複数チャネルの信号を使うケースもあります。

評価時にDUTの入力側の信号の特性を確認しておくことで、定量的なデータ取得および後日再現性のある評価もできますので、ぜひCCDF機能をご利用ください。

●CCDFを評価する際の測定器の注意点

CCDFの評価では、シンボルの変化を精度よく解析できるシグナルアナライザを利用するケースが多いです。

注意点は、シグナルアナライザの解析帯域幅はハードウェアの仕様で制限されるため、仕様の上限を超える帯域幅の信号は評価できません。

評価対象の帯域幅と、シグナルアナライザの解析帯域幅の上限を確認することが重要です。

一方、パワーメータのCCDF機能を利用する場合には帯域制限はありません。

しかし応答速度が不足しているとシンボルの変化を精度よく捉えることが困難になります。

パワーメータのCCDF機能を利用する場合には、評価に必要なサンプリングレートを備えていることを確認してください。

※本記載内容は2022年1月1日現在のものです。

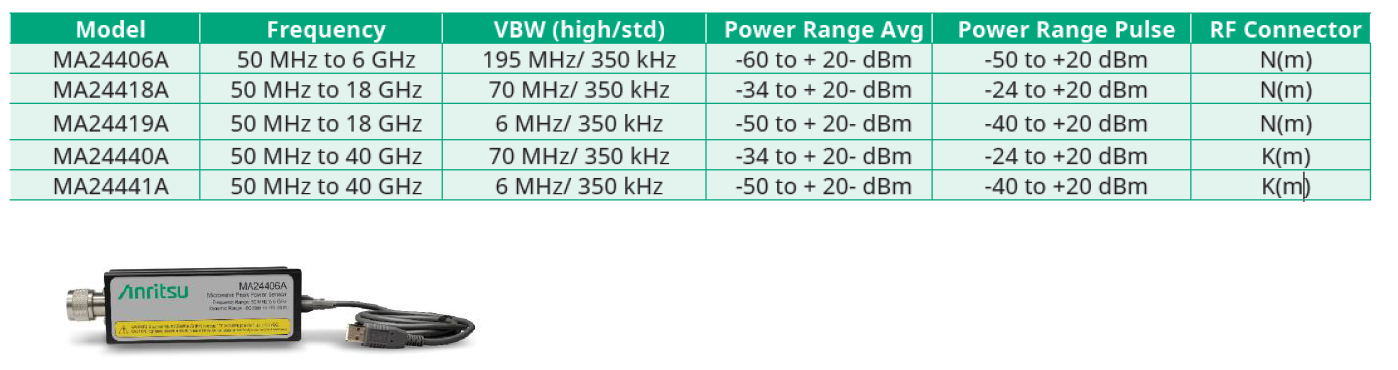

| 【 関連製品のご紹介 】 |

製品概要:

・8、18、40 GHzモデル

・VBW 195 MHzでの立ち上がりは3 ns

・連続100 MS/秒および有効サンプリングレート10 GS/秒

・立ち上がり/立ち下がりエッジ測定時間分解能:100 ps

・クレストファクタ、CCDF、および統計的測定

USB ピークパワーセンサ MA24400A シリーズ 製品情報

©Copyright

©Copyright