電波法への対応、技術基準適合証明の実際

こんにちは。モノのインターネット(IoT)が普及して、スマホやテレビだけでなくエアコンや調理家電、車や防犯カメラといったモノもインターネットにつながるようになってきました。昭和時代を知っている私としては、ド〇え〇んのポケットからいろんなモノが出てきているような感じです。

電波法の要求

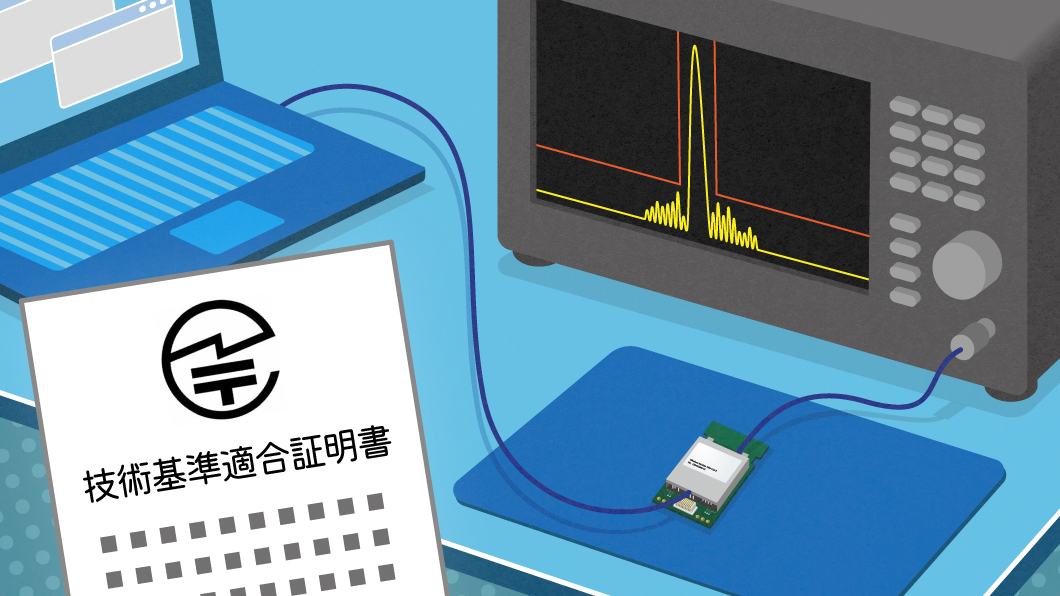

簡単にインターネットに接続する方法として多くの機器が無線LANを採用しています。さらに小型で省電力の機器ではBluetooth®技術を通信手段として採用しています。これらの機器は電波を発射するので電波法の規制対象となり、販売するためには電波法が定める技術基準に適合しているという証明を取得する必要があります。この証明を取得したことを示すのが、製品に表示する技適マークです(技適マークについてはこちら)。

適合証明を取得するには?

無線LANやBluetooth技術を使用する機器の開発で一番簡単に証明を取得する方法は、アンテナとセットになった技術基準適合証明を取得済みの無線モジュールを組み込む方法です。

テレコムエンジニアリングセンターのQ&A によると、 「認証を取得したモジュール(アンテナ等を含む)に一切変更を加えなければ、製品として再度、認証を取得する必要はありません。」となっています。

アンテナを含む無線回路を設計して製品を開発した場合は、書類と試験用の製品を用意して、登録証明機関に審査を依頼します。

審査の際には、製品を改造してアンテナ接続部分に同軸ケーブルを取り付けて測定器に接続できるようにします。登録証明機関で試験をするときは、設計した製品本体から放射される電波を測定するのではなくて、測定器に直接接続して電波を測定するのですね。証明機関が製品の周波数、電力、スプリアス発射の強度などを試験して技術基準に適合していることを確認し、書類審査も合格となれば、製品が総務省に登録されて技適マークを表示できます。

電波法への適合と通信品質は別物

これで、製品を日本国内で販売できるようになるのですが、証明機関が審査するときの無線性能試験では製品が実際に使うアンテナは使用していません。審査の際に組み合わせることを申請したアンテナを使って、正しく無線通信できるか、期待する性能が得られるかを確認しないといけません。通信の安定性は、電波法に適合するかどうかとは別問題なのですね。ですから、製品開発の段階では電波法が定める技術基準に適合しているか、という評価と同時に受信感度や変調信号など通信品質も専用測定器を使用して評価する必要があります。その場合に、専用の測定器が必要になるのです。

無線LANやBluetooth技術も日進月歩の世の中です。新しい通信規格が策定されると、その機能を搭載された製品が次々と出てきます。ド〇え〇んのポケットから出てくるモノは、まだまだ尽きないようです。

IoT機器の無線通信測定については、アンリツへお問い合わせください。

※ここに挙げたことは一例です。実際には、審査する無線機の種類に従って評価内容を法令集や証明機関などでご確認ください。

※Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アンリツはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。