無線設備の送信評価で使用する測定機能<第3弾> ~隣接チャネル漏えい電力~

<参考>第1弾:周波数カウンタ はこちら

第2弾:占有周波数帯幅 はこちら

無線設備規則は、周波数、占有周波数帯幅、スプリアス発射、空中線電力、隣接チャネル漏えい電力など無線設備等に関する条件を規定する総務省令です。

第3弾では、スペクトラムアナライザの隣接チャネル漏えい電力の測定機能についてご紹介します。

隣接チャネル漏えい電力の許容値:

隣接チャネル漏えい電力は、文字通り「隣りに接するチャネルに漏えいしている電力」です。

「隣接チャネル漏えい電力」の許容値は、無線設備規則の第五十七条などに記載されています。(対象の無線設備により異なります。)

※コチラも合わせてご覧ください:「無線設備規則<第3弾> ~ 隣接チャネル漏えい電力 ~」

測定機能:隣接チャネル漏えい電力

隣接チャネル漏えい電力を測定する方法/手順は、それぞれの無線設備に対応する証明規則に準じて評価します。

一般的に証明規則等では、搬送波電力(PC)・上側隣接チャネル漏えい電力(PU)・下側隣接チャネル漏えい電力(PL)を別々にスペクトラムアナライザで掃引して、全データ点をコンピュータに取り込んで電力総和を求めます。

そして搬送波電力と漏えい電力の比で規定されている場合には下記の計算で求めます。

上側隣接チャネル漏えい電力比: 10 log(PU÷PC)

下側隣接チャネル漏えい電力比: 10 log(PL÷PC)

しかし、一般的なスペクトラムアナライザには隣接チャネル漏えい電力を測定する機能が実装されていますので、「全データをコンピュータに取り込む」「電力比を計算する」という手間はなく、スペクトラムアナライザ内部で自動的に計算して測定結果を表示します。

図1 アンリツ製品:スペクトラムアナライザ

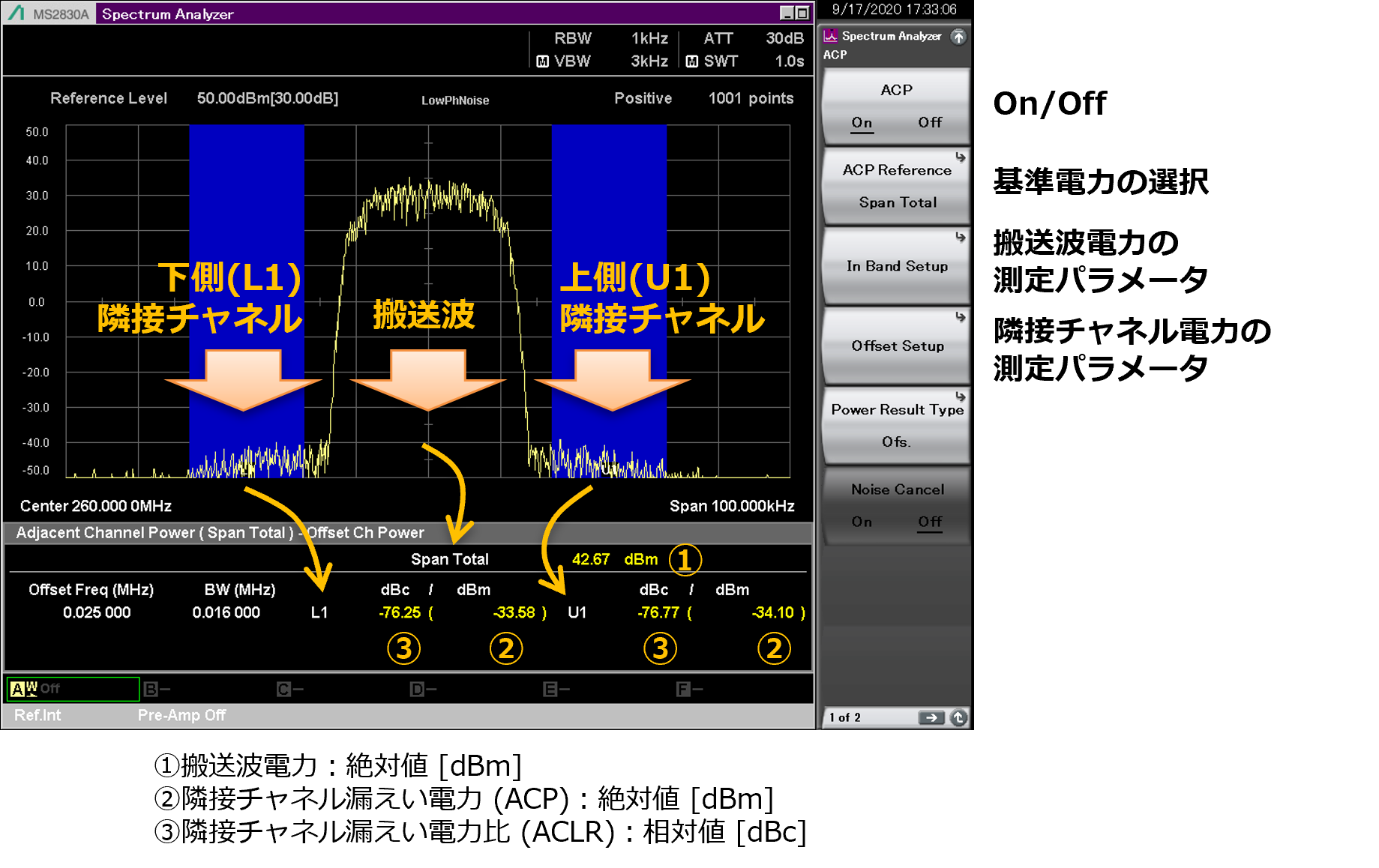

隣接チャネル漏えい電力の測定機能について、弊社のMS2830Aを例として解説します。

測定機能を利用する前に、中心周波数・分解能帯域幅(RBW)・ビデオ帯域幅(VBW)・トレースポイント・検波モード・掃引時間などスペクトラムアナライザの基本的なパラメータを設定します。

これは前述のとおり、それぞれの無線設備に対応する証明規則に記載されている条件に合わせて設定します。

ただし掃引周波数幅(スパン)については3つのチャネルが画面に表示されるように広く設定します。

これは、測定機能を使うことで搬送波電力(PC)・上側隣接チャネル漏えい電力(PU)・下側隣接チャネル漏えい電力(PL)を1画面で同時に測定できるためです。

そして、測定機能のパラメータとしては、チャネル間隔(Offset Freq)および測定帯域幅(BW)などを設定します。

ここで、漏えい電力の測定帯域幅はチャネル間隔と同じとは限りませんので、必ず評価する無線設備の試験仕様を確認してください。 (図2参照)

図2:隣接チャネル漏えい電力 測定画面例

図2:隣接チャネル漏えい電力 測定画面例

(チャネル間隔 25kHz、測定帯域幅 16kHz の例)

スペクトラムアナライザを選択する際の注意点:

~ 狭帯域無線と位相雑音性能~

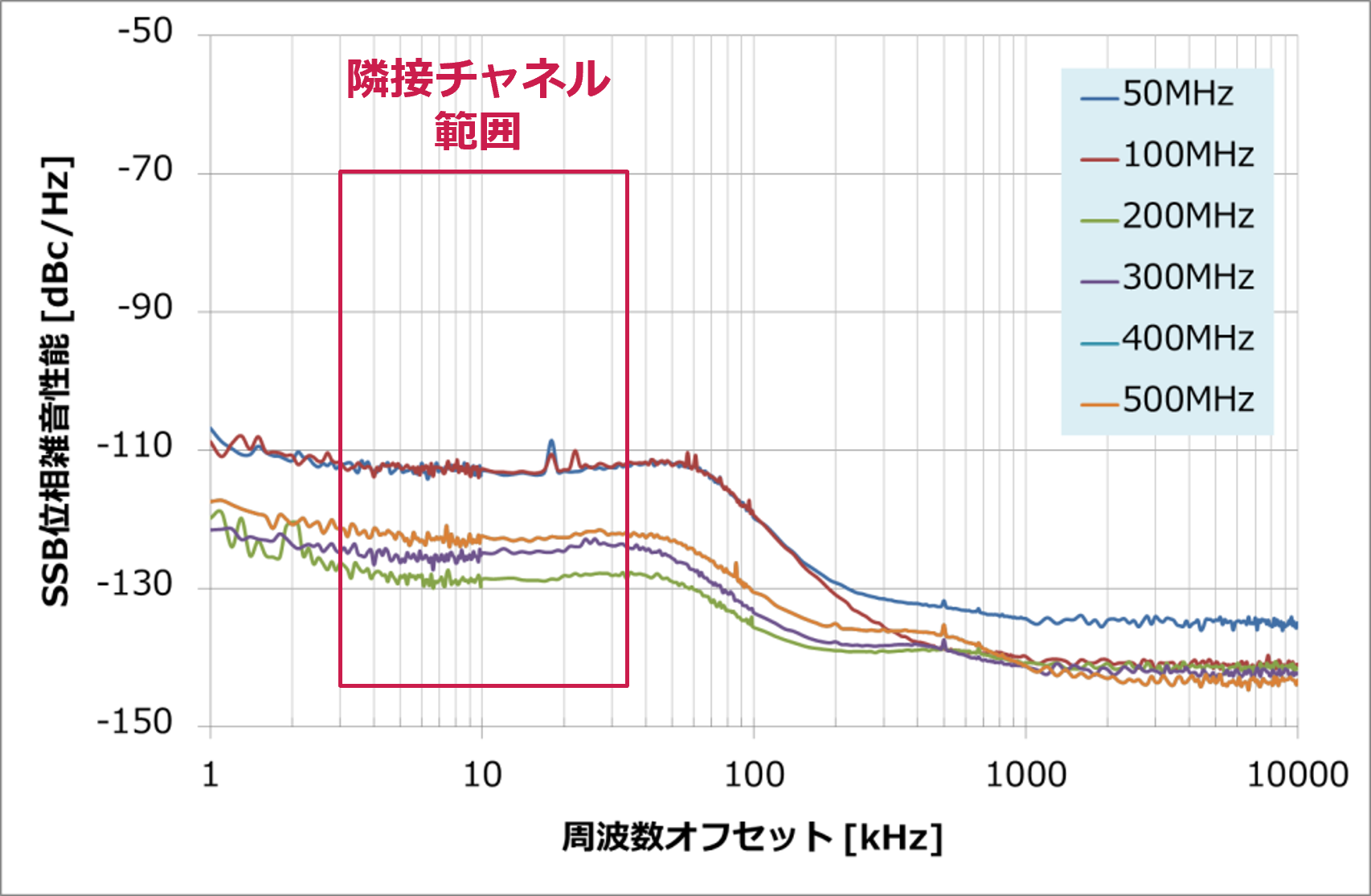

隣接チャネル漏えい電力を測定する場合、測定対象が狭帯域無線※であればスペクトラムアナライザの『位相雑音性能』が重要です。

(※狭帯域無線はチャネル間隔が6.25/12.5/25kHzを想定して解説します。)

スペクトラムアナライザの位相雑音性能とは、簡単に言うと中心周波数から数kHz~数百kHzに存在する測定器自身の雑音(ノイズ)です。

周波数帯によって位相雑音性能は異なりますので、カタログやデータシートで確認してください。(図3参照)

狭帯域無線の場合は隣接するチャネルが搬送波から数kHz~数十kHzしか離れていないので、もし測定器自身の位相雑音性能が悪いと隣接チャネルの電力が高く表示されることになり、無線機の性能が良くても許容値を満たしていないと誤認されるリスクがあります。

図3: 位相雑音性能グラフおよび隣接チャネル範囲(イメージ)

以上

| 無線設備規則の一つであるスプリアス発射。 新スプリアス規格へ対応したスペクトラムアナライザのご紹介 |

◆ 新スプリアス規格対応、狭帯域無線スプリアス測定可能なスペクトラムアナライザ

ダウンロードはこちら

©Copyright

©Copyright